能登 康之介

データ・テクノロジーセンター

データサイエンティスト

ここではデジタルトランスフォーメーション*1(以下、DX)を構成する重要な要素と考えられる「製品やサービス、業務等のデジタル化によって生成されたデータを活用したビジネスの改良・改善プロセス」において、特にマーケティング領域で、それを推進するためのポイントを整理して、電通の強みや取り組みをご紹介したいと思います。

| *1 | 経済産業省のガイダンス資料では、DXの定義を「企業が(中略)データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としています。 |

DXプロジェクトの成功率は15%程度?

現在、DXの名の下にあらゆる領域でデジタル化が進んでいますが、その利用ユーザーからは「わかりにくい」「使いにくい」と言われるような製品やサービスの導入事例、ほとんど使われなくなったデータベースやBIツール等は枚挙にいとまがありません。実際に、DXプロジェクトの成功率は15%前後(特に伝統的な企業ではより低い)と報告しているコンサルティング会社のレポートもあります(参考1、2)。DXと聞くと、ついつい明るい未来を描いてしまいますが、そもそもデジタル化かどうかにかかわらず、ビジネスにおける新しい取り組みを成功させるのは非常に難しいことを改めて認識する必要があります。それではデジタル化の価値はどこにあるのでしょうか。

データを駆使して試行錯誤における意思決定の質とスピードを上げる

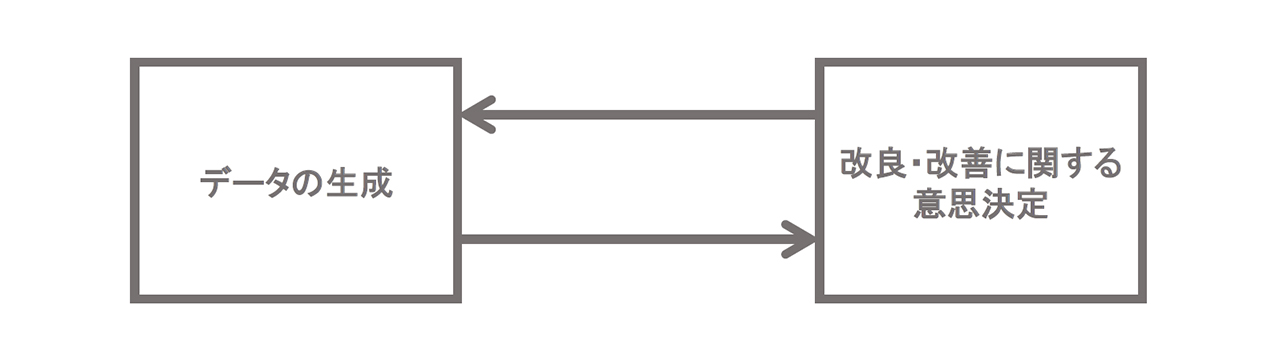

デジタル化するだけでは成功は約束されませんが、デジタル化により、そこで起きていること(例えば、ユーザーごとの製品の使い方等)をデータとして取得・蓄積することが可能になり、それを起点に改良・改善に関する施策(アクション)を決めていくことができます。さらに、その施策の結果もデータとして可視化されることで、データ生成と意思決定の循環関係を作ることができます。

この循環関係による試行錯誤がデジタル化の大きな価値だと考えています。従来の勘や経験に頼った意思決定から、データ起点の意思決定では、まずは実行してみて、そこで生成されるデータを使って改良・改善に向けた取り組み(あるいは撤退)を意思決定していくことができます。データという客観的な基準や根拠を持てることは、意思決定の質だけではなくスピードも改善します。このようにDXの重要な価値は、「失敗を失敗で終わらせないデータ起点の意思決定」にあると考えています。ただし、それを推進するためにはいくつかのポイントがあります。

データ起点の意思決定は惑星直列的作業

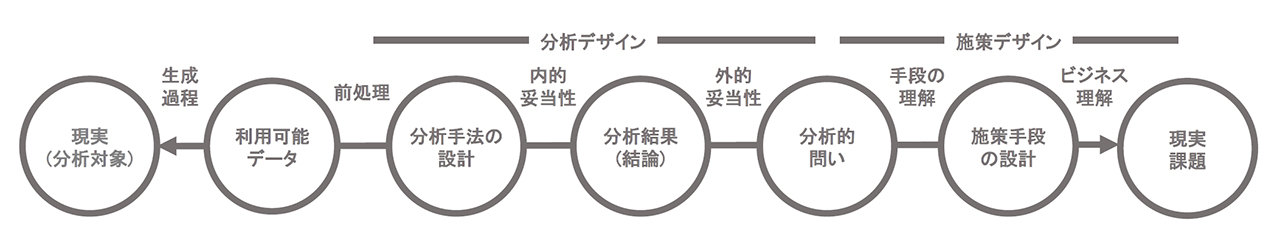

データ起点の意思決定を詳細にみていくと、下図のようになると考えています。

データ活用というと、アナリストやデータサイエンティストが行う統計分析や機械学習の予測等の分析手法が注目されますが、データをビジネス上の意思決定に有効に使いたい時、プロジェクトチームはさまざまなポイントに配慮する必要があります。

例えば、デジタル化の中で生成されたデータは、分析用に作成されたものではなく、日常のビジネスプロセスの中で取得可能なログ等を元に生成されたものであり、分析者が正しく認知できないものも含めてさまざまなバイアスが含まれています。データの質はプロジェクト全体に大きな影響力を持つので、それが現実をどの程度表現しているものなのかを考慮しながら、前処理や分析手法の設計等の分析デザインをする必要があります。また、分析的な問いに正しく答えるためには、各分析手法が前提にしている仮定や条件を理解するために、データサイエンスの基礎知識が必要になります。すなわち、データ分析の結果は、「分析対象そのものの姿」ではなく、「分析対象×データの生成過程×分析デザインが反映された何か」になります。この点を踏まえると、生成過程や分析デザインのプロセスを理解しないで、分析結果だけを切り取って使うようなことは意思決定上のリスクになることもあります。

また仮に妥当性のあるデータ分析の手続きに従って結果を出すことができても、それがビジネス上の有効な意思決定につながるのかどうかは別の問題です。当然ですが、ビジネス課題や施策手段の理解をした上で、分析的問いを設定することが必要になります。ビジネス課題はデータから探索的に把握できることもありますが、施策手段の理解に関してはビジネス上、法務上、システム上の制約が数多く存在するので、そこに対して無配慮の分析的問いでは、結果を施策に反映することが難しくなります。この分析的問いの部分は、分析デザインと施策デザインをつなぐ意味で重要なポイントになります。

このようにデータ起点の意思決定はさまざまなポイント間の整合性をとりながら最終的にビジネス課題を解けるようにする必要があります(AIと呼ばれるような複数のポイントを一つのシステムとして設計するようなものでも構造は一緒です)。ビジネス課題を一直線に解決できるようなデータがあるようなケースはなく、イメージとしては惑星直列を作るような難しい作業だと考えています。データサイエンティストやアナリストを中心としたプロジェクトチームは、各ポイントを行ったり来たりしながら、どれだけ直列のようにできるか試行錯誤をすることになります。

直列を作るにあたり、プロジェクトチーム側で調整できる分析手法や施策手段について、多くの選択肢を持っていることは重要になります。ただし、実際は所与のデータに対して、分析手法の設計によって調整できる幅はさほど大きくなく、もう一方の施策の選択肢をたくさん持つことが現実的には重要だと考えています。電通では、マーケティングコミュニケーションに関するあらゆる施策手段の実績があるだけではなく、現在はビジネス開発、組織開発、商品・サービス開発、あるいは施策手段自体を開発するシステム構築等のケイパビリティも持っています。こういった施策に関する幅広いケイパビリティは、上記のような惑星直列的作業を進めるにあたっても有効に機能します。

意思決定に重要な因果関係と予測

ここまでデータ起点の意思決定が難しい作業であることを説明してきましたが、適切に使うことで改良・改善に向けた試行錯誤を強化できると考えています。ここでポイントになるのは相関関係と因果関係です。よく知られているように、ある2つの事象がデータとして相関関係を持っていたとしても、それは必ずしも因果関係を意味しません。そして、ビジネス上の意思決定には因果関係が重要になります。

例えば、広告出稿と売り上げに関していえば、「広告を出稿した時期に売り上げが上がった/上がらなかった」等のデータを見て、広告施策に効果があった/なかったと結論づけるのは相関と因果関係を混同して使っている典型的なケースです。すなわち、広告によって、売り上げが増えているのではなく、他の要因(いわゆる、交絡変数)で売り上げが上がるような時期に広告を打っただけのケースや実際は広告効果があったのに他の要因で効果がなかったように見えているような状況も発生します。このような実際の因果関係の把握を放置したままで、広告施策の効果を結論づけて、次回以降のマーケティング投資を意思決定してしまうようなケースは今でも散見されます。

こういったある意味で慣習化してしまっている意思決定の状況を改善するには、因果推論が有効です。因果推論は、因果の方向性や大きさを計測しようという統計的分析手法で、ランダム化比較試験(RCT)といわれる実験的手法、実験が難しい時に使われる傾向スコア、差の差分法(固定効果)、反実仮想シミュレーション、操作変数法、回帰不連続デザイン等の準実験的手法がよく知られています。どれも無条件に使える手法ではありませんが、利用可能なデータや分析的問いに対して、適切な手法を選択することができれば、ある施策の効果があったのか/なかったのか、あったとしたらどのくらいか、そして同様の施策をするとどのくらい効果が上がるのかの予測について、ある程度の根拠を持った結論を得ることができます。

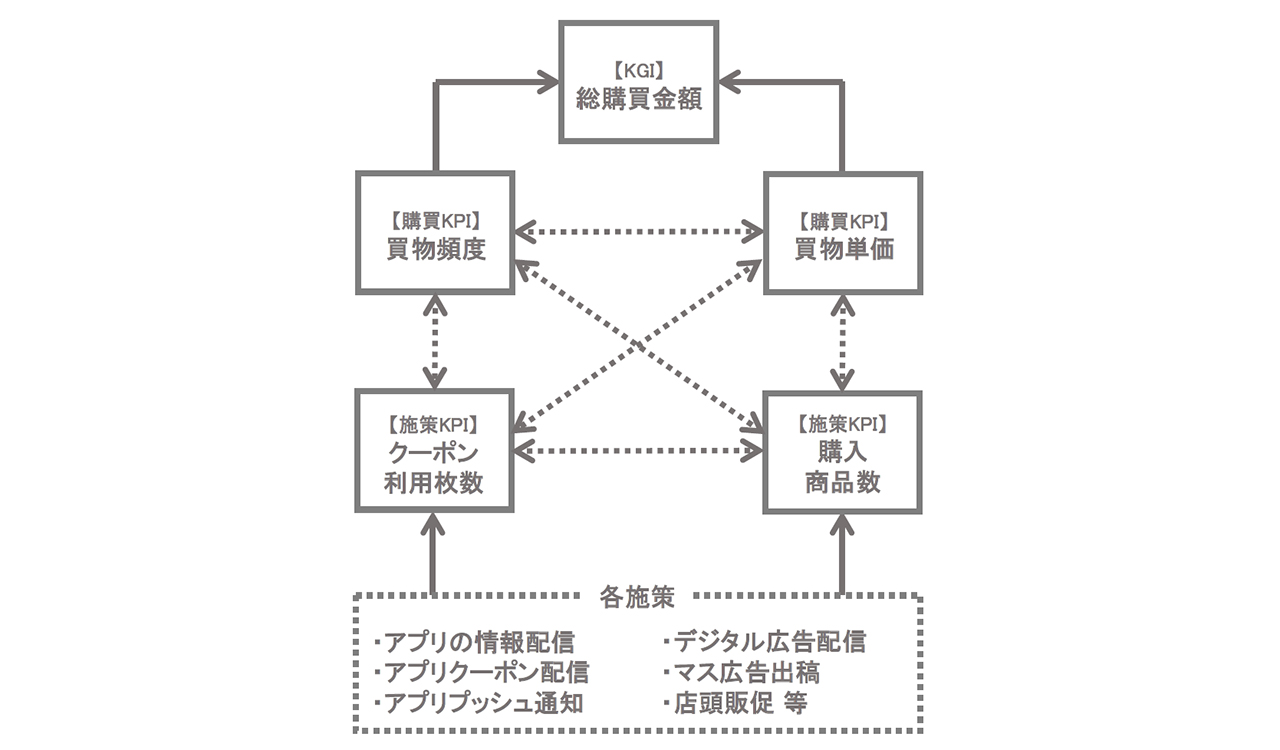

因果推論を使った実際の事例として、大手小売企業の公式アプリにひもづくID-POSデータを使った購買行動分析を簡単に紹介します。このクライアントでは国内最大級の会員数を持つアプリを通して、CRM(顧客関係管理)を推進していました。各施策が施策KPIに与えている影響は、RCTや傾向スコア等を使用することで把握できていましたが、それがKGIである総購買金額を安定的に動かしていることを確認できていませんでした。すなわち、施策KPIからKGIへの影響パスが不明だったことで、最終的な購買効果が不明で、施策の費用対効果も算出できていませんでした。

そこで、電通のプロジェクトチームは、各施策とKGIにつながるパスを上図のような構造として考え、KPI間の因果関係(点線の矢印の方向性と大きさ)を計測することにしました。リアル店舗の利用状況は、季節性や立地特性が大きいだけではなく、会員個人の生活動線にも大きく左右されるので個別性が非常に高くなります。またKPI間の相関が高く、お互いに影響を与えているので(いわゆる、内生性)、そこを制御するために会員のパネルデータ(個別会員ごとの時系列データ)を構築して、いくつかの因果推論の手法を組み合わせた分析を実施しました。結果として、「特定の施策はKPIを通して、KGIを安定的に動かせていたこと」や「特定の施策はKPI間のネガティブな影響を通して、KGIを動かせていなかった(むしろマイナスだった)こと」「特定の層にのみ効果のある施策の組み合わせがあること」等の結論を外的変化に対しても頑健な形で得て、各施策の費用対効果の推計もすることができました。また、この分析は各施策が特定層のKGIに与える影響の予測モデルにもなっているので、各施策効果を事前に把握することができます。

電通グループでは、このような因果推論の知見や実装力を全てのデータプロジェクトにおける標準装備とするべく、データサイエンティスト、アナリストを中心としたチーム作りをしています(参考1、2)。特に、課題のヒアリングや施策設計の段階からデータサイエンティストやアナリストがチームに入ることで、データ分析の知見を正しく施策に反映するだけではなく、次の意思決定のために必要なデータ取得も念頭にPDCAサイクル全体を提案させていただくことができます。

「冷徹な事実」と「理想的な物語」

ここまでにDXにおけるデータ活用のポイントや有用性について説明してきましたが、過去(データ)は未来を映す鏡では必ずしもないので、データ起点の意思決定にもリスクや不確実性があります。また、勘や経験による意思決定で、これまでビジネスが回っていたことを考えると、短期的には、データ起点による意思決定が、それより良いパフォーマンスをあげられる保証はありません。

ただし、データ起点の意思決定プロセスは、自分たちがやっていることを明確化して、その結果がどうだったのか、その後どうすれば良いのかに関する基準をチームに与えてくれます。試行錯誤が、正しい方向性に進んでいることをチームで確認しながらプロジェクトを進めることができれば、長期的にビジネスは成長していくと考えています。そういった意味では、DXやデータプロジェクトでやっている作業プロセスや意味を理解して、長期的な視点で評価するという組織の文化形成は何よりも重要になってきます。

現在、電通グループでは、さまざまなソリューションを統合してクライアントの長期的な成長にコミットすべく、IGP(Integrated Growth Partner)を掲げています。この取り組みの中で、データは中心的な役割を果たすと考えて、データ関連のソリューション開発を進めています。例えば、データ分析力の強化を目指し、ブレインパッド社と共に電通クロスブレインを設立したり、各プラットフォーム事業者のデータクリーンルームの活用を国内ではいち早く進め、ナレッジの蓄積を進めています。他にも、オフライン購買が約9割を占める日用消費財系のクライアント向けのソリューションとして、大手小売企業の保有する購買データとさまざまな施策環境を統合して取引メーカーに提供する統合マーケティングプラットフォーム(リテールメディア)の開発や運用をサポートさせていただいています。このようなデータソリューションは、現時点ではさまざまな制約はありますが、適切に使いこなすことで、データ起点の意思決定の価値を認識していただけると考えています。

最後に、DXはテクノロジーではなくビジネスの問題です。データを起点とした意思決定は、ビジネス上の競争力を強化する有効な手段ですが、それに固執するようなものではないと考えています。また、データを起点とした意思決定は、それがチームに根付き始めると、正しいデータとして捕捉できないような情報を軽視したり、目の前の指標にとらわれたりすることで、柔軟な意思決定を難しくしてしまうような側面もあります。一方で、勘や経験による意思決定は、そこから自由になり、緩い根拠や感覚的な仮説を基礎に理想的な物語を語れるという点で優れた側面もあります。その意味では、データによる仮説検証の環境を確保した上で、まずは感覚的にやってみるというような、勘や経験による「理想的な物語」とデータによる「冷徹な事実」との組み合わせの模索が、組織の意思決定をより強化していくと考えています。

執筆

能登 康之介

データ・テクノロジーセンター

データサイエンティスト

2017年電通入社、データ・テクノロジーセンター配属。ベイズ統計を用いた広告予算最適化シミュレーション(MMM)、電通 People DMPにおけるソリューション開発、大手小売クライアントのCRMおよび購買データを活用した統合マーケティングビジネス(リテールメディア)の開発・運用等を担当。博士(政策・メディア)。